Il batterio artificiale spiegato da una ricercatrice dell'ENEA

Intervista alla dott.ssa Anna Rosa Sprocati

- A.R. Sprocati

La dott.ssa Anna Rosa Sprocati, ricercatrice e microbiologa dell’ENEA ci spiega l’esperimento.

Dott.ssa Sprocati, ci può dire se la definizione di “vita artificiale” usata dalla stampa di tutto il mondo è esatta?

Possiamo dire che il batterio ottenuto è sintetico, ma non possiamo parlare di vita artificiale. Possiamo dire che è stato oggetto di una “creazione” nel senso più vasto del termine, cioè di “invenzione”, ma tutti gli ingredienti utilizzati sono di origine naturale. Infatti i ricercatori hanno “copiato” un genoma già esistente, quello del batterio Mycoplasma mycoides, che chiamiamo A e sono riusciti a riprodurlo per sintesi chimica, poi hanno preso un altro batterio esistente, che chiamiamo B (Mycoplasma capricolum), l’hanno “svuotato” del suo genoma e hanno introdotto- al suo posto- quello sintetico del batterio A. Questo, che può sembrare un giochetto, ha richiesto in realtà un raffinato e complesso lavoro scientifico e la mia spiegazione è molto semplificata.

Che cosa cambia realmente con la ricerca del team di Venter? Quali gli aspetti più significativi dell’esperimento?

La novità più rilevante consiste nel fatto di essere riusciti a riprodurre, per sintesi chimica, un genoma batterico attivo, capace di controllare le funzioni vitali (riproduzione) di una cellula di una specie batterica diversa da quella di origine, conferendole inoltre le proprietà fenotipiche di cui è portatore. Come risultato, la cellula ricevente è completamente regolata dal nuovo genoma ed esprime solo i caratteri fenotipici di cui questo è portatore. Questo significa diverse cose di grande interesse scientifico, ma per rimanere strettamente sulla problematica sollevata, significa che i ricercatori sono riusciti nel loro obiettivo di riprodurre un genoma senza errori relativamente alla sua funzionalità, nel senso che sono riusciti ad individuare quali parti del genoma sono essenziali e quali ridondanti. Gli autori spiegano che il buon esito del loro lavoro è stato bloccato per settimane a causa della delezione, ossia della eliminazione, di un singolo paio di basi di un certo gene, che si è rivelato pertanto essenziale. Una base sbagliata su milioni di basi, in un gene essenziale, può rendere inattivo il genoma, mentre al contrario, rilevanti inserzioni o delezioni in altri geni possono essere ininfluenti sull’attività del genoma. Questi risultati sono importanti per la comprensione del funzionamento del genoma.

A che cosa possono servire le ricerche di Venter? Quali i possibili impieghi allo studio nei laboratori mondiali ?

Il genoma è un codice genetico, composto da basi poste in sequenza ed è specifico per i diversi organismi. La conoscenza delle sole sequenze nucleotidiche che determinano la specificità dei genomi non contiene di per sé l’informazione sul loro funzionamento. La ricostruzione per sintesi del genoma di questo batterio, operata per tentativi successivi fino ad ottenerne la forma biologicamente attiva è importante per la comprensione e l’interpretazione del suo funzionamento. Avere la possibilità di capire e interpretare il suo funzionamento significa potere riprodurre per via sintetica, in vitro, dei genomi che indirizzano in modo mirato le cellule batteriche verso processi desiderati, come la degradazione di composti inquinanti tossici, la produzione di bioenergia, di farmaci o vaccini. Questa ricerca offre inoltre una nuova opportunità per “trarre informazioni sulla vita”, che è ben altra cosa che la “creazione della vita”. Comunque è indiscusso che tali ricerche sollevino problemi etici di rilevanza sociale. Gli autori incoraggiano a mantenere viva la discussione, in quanto la biologia sintetica si espanderà sempre più.

In Italia a che punto è la ricerca in questo settore?

Sebbene lo studio dei microrganismi come sistemi modello sia stato determinante per lo sviluppo di fondamentali conoscenze biologiche e di processi biotecnologici di grande utilità applicativa, la microbiologia, soprattutto in termini di finanziamenti, è ormai quasi negletta nel nostro Paese, che pure aveva in questo settore una lunga e radiosa tradizione fin dagli anni sessanta, quando gli scienziati americani venivano a Pavia ad imparare a trasformare batteri, imparando quelle tecniche che oggi hanno permesso questa scoperta e che noi Italiani spesso abbiamo per primi sviluppato.

Come microbiologi e biotecnologi facciamo grandi sforzi a livello nazionale per mantenere le competenze a un buon livello di ricerca e a volte alcuni riescono anche con grande distinzione.

Dott.ssa Sprocati, abbiamo detto che lei è una microbiologa: vuol spiegare anche ai non addetti ai lavori di che cosa si occupa e in quale unità dell’ENEA lavora?

Il nostro gruppo fa parte dell’Unità Tecnica Caratterizzazione, Prevenzione e Risanamento Ambientale. Partendo da una formazione in campo ecologico, con un’esperienza maturata al JRC di Ispra, mi sono occupata in ENEA di microbiologia applicata, prima alla produzione di biocombustibili da biomasse residue (fino al 1990) e successivamente alle problematiche di biorisanamento ambientale. Attualmente lavoriamo su tre linee di attività:

Lavoriamo in modo interdisciplinare, integrando le nostre competenze in microbiologia con quelle dei nostri colleghi in chimica analitica, geochimica, ecotossicologia, ingegneria di processo. Attualmente lavoriamo su due progetti, uno sulle bioenergie, accoppiando tecnologie biologiche con le celle a combustibile, finanziato dal Ministero per le politiche agricole e forestali e l’altro sull’utilizzo di microrganismi (in associazione con le piante) per la regolazione della mobilità dei metalli per il risanamento di siti minerari, attraverso processi biogeochimici, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del PF7.

L’approccio che applichiamo è comune alle diverse attività, cioè ricerchiamo all’interno delle stesse matrici ambientali da trattare la biodiversità microbica nativa, che possieda le caratteristiche adatte per poter sviluppare il processo necessario. Questo è possibile perché i microrganismi, nella loro relativa semplicità e grazie ad una enorme capacità di adattamento, rispondono ai cambiamenti adottando strategie che trovano riscontro con le nuove necessità, spesso sviluppando nuove vie metaboliche, che rappresentano pertanto una risorsa da utilizzare ai fini dello sviluppo di tecnologie sostenibili di decontaminazione. Questa versatilità, associata alla loro organizzazione in comunità microbiche cooperanti, inducono a parlare del microcosmo come di un “superorganismo”costituito da batteri, che comunicano e cooperano tra loro su scala universale, rendendo fertile il pianeta ed abitabile da altre forme di vita più complesse. La microbiologia è una disciplina di enorme interesse e fascino e potremmo trattare con la stessa passione aspetti molto differenti ma interrelati, dagli aspetti evolutivi a quelli più applicativi. I microrganismi rappresentano il più grande serbatoio di vita della biosfera e al momento rappresentano l’unica forma di vita rilevata anche al di fuori della biosfera (astrobiologia). Di loro conosciamo ancora pochissimo, si stima di conoscere il 5% dell’esistente e di questo riusciamo a coltivare solo l’1%. È un mondo ancora tutto da scoprire, è un serbatoio di informazioni sulla vita, probabilmente compresa la sua origine.

In Italia esiste la Società Italiana di Microbiologia. Questa associazione ha espresso una propria analisi sulla ricerca di Venter?

Tra gli scienziati intervistati dai media sull’argomento ci sono scienziati noti ed esimi, ma ad esempio non sono stati intervistati microbiologi. A tale riguardo la Società italiana di Microbiologia Generale e Biotecnologie Microbiche (SIMGBM), di cui facciamo parte in un buon numero di microbiologi dell’ENEA, ha pubblicato un documento condiviso con la Società di Microbiologia Agraria, che propone un’analisi del problema qualificata ed esauriente.

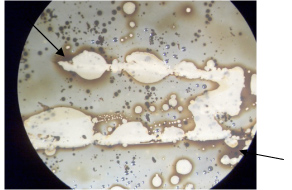

- Fig.1 - In corrispondenza della crescita delle colonie batteriche in piaster Petri, su terreno solido contenente greggio iraniano come unica fonte di carbonio, si osserva la solubilizzazione delle gocce di petrolio (frecce)

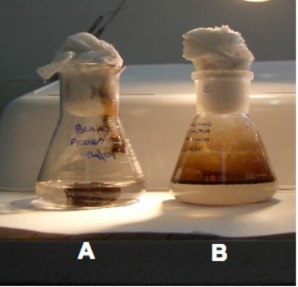

- Fig.2 - Acqua di mare contaminata artificialmente con petrolio greggio. Nella beuta inoculata con una comunità batterica isolata dal sito industriale di Bagnoli (beuta B) si nota che il petrolio viene solubilizzato e in tre settimane si è potuta misurare una degradazione pari al 75%, a differenza del controllo privo di batteri, dove il petrolio si ammassa permanendo pressochè inalterato sul fonto (beuta A).